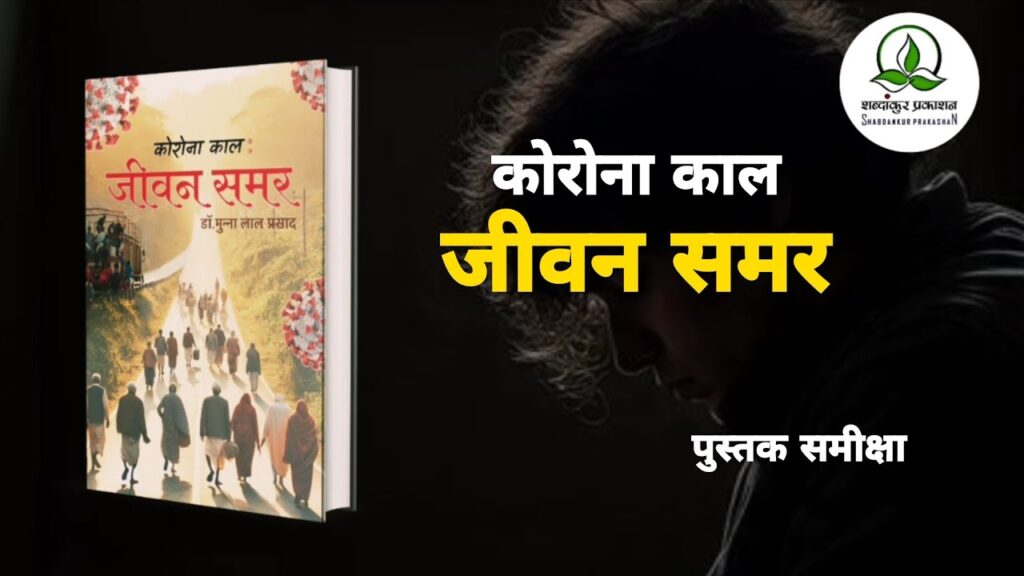

कोरोना काल का वो दौर… जब इंसान सिर्फ वायरस से नहीं, बल्कि अकेलेपन और डर से भी लड़ रहा था। डॉ. मुन्ना लाल प्रसाद जी की पुस्तक ‘कोरोना काल, जीवन समर’ उसी संघर्ष का एक सच्चा और संवेदनशील दस्तावेज़ है। डॉ. मुन्ना लाल प्रसाद द्वारा लिखित ‘कोरोना काल: जीवन समर’ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील साहित्यिक कृति भी है, जो केवल कोरोना महामारी के दौर का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि उस समय के भीतर छिपी मानवीय जिजीविषा, सामाजिक असमानता, पारिवारिक द्वंद्व और मानसिक संघर्षों की गहन पड़ताल भी है। यह पुस्तक उस समय को चित्रित करती है जब पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस से भयभीत होकर ठहर गई थी, लेकिन जीवन फिर भी थमा नहीं, बल्कि नए रास्ते ढूंढता रहा। लेखक ने महामारी को केवल एक संकट नहीं माना, बल्कि उसे समाज और व्यक्ति की परीक्षा की घड़ी के रूप में देखा है, जिसमें रिश्ते, विश्वास, व्यवस्था और संवेदनाएं — सभी कसौटी पर थे। पुस्तक की शुरुआत में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक का उद्देश्य केवल घटनाओं को दर्ज करना नहीं, बल्कि उस दौर में उत्पन्न हुई भावनाओं, अनुभवों और अंतर्द्वंद्वों को पकड़ना है, जिसे शब्दों में समेटना एक कठिन कार्य था। उन्होंने यह भी दिखाया है कि कैसे महामारी ने हमारे पारिवारिक ढांचे को झकझोरा — एक ओर जहां लोग घरों में बंद होकर एक-दूसरे के साथ अधिक समय बिता रहे थे, वहीं भावनात्मक दूरी भी बढ़ रही थी। प्रवासी मजदूरों की त्रासदी, ऑक्सीजन की किल्लत, श्मशानों की भीड़, इलाज के लिए भटकते लोग और अपनों को खोने की पीड़ा — ये सब घटनाएं लेखक ने इस पुस्तक में अत्यंत सजीवता से व्यक्त की हैं। पुस्तक में एक आम युवक के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे नौकरी छूटने, सामाजिक तिरस्कार और विवाह संबंधों में बाधाओं ने उसके मन को तोड़कर रख दिया। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। लेखक ने गांव और शहर के फर्क, डिजिटल डिवाइड, ग्रामीणों की सूचना तक पहुंच की समस्या और सरकारी योजनाओं के ज़मीनी प्रभाव को भी बारीकी से उकेरा है। भाषा की बात करें तो डॉ. प्रसाद की लेखनी सहज, प्रवाहमयी और अत्यंत संवेदनशील है, जिसमें न भावुकता की अति है और न ही कृत्रिम शैली का आडंबर। उन्होंने आम जन की भाषा में असाधारण समय के अनुभवों को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि पाठक खुद को उस समय के भीतर महसूस करता है। पुस्तक में डॉक्टरों, सफाईकर्मियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान की सराहना के साथ-साथ उनके संघर्षों और समाज द्वारा उनके प्रति अपनाए गए व्यवहार की भी ईमानदारी से चर्चा की गई है। शिक्षकों की भूमिका, ऑनलाइन पढ़ाई की जटिलता, ग्रामीण बच्चों की चुनौतियां और डिजिटल संसाधनों की सीमाएं भी इस रचना का एक अहम हिस्सा हैं। साथ ही लेखक ने धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक चेतना के बीच उपजे द्वंद्व को भी संतुलित दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, यह दिखाते हुए कि केवल आस्था या केवल विज्ञान से नहीं, बल्कि दोनों के संयमित मेल से ही मानवता सुरक्षित रह सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लेखक ने महामारी को एक आत्मबोध और आत्मपरीक्षण का अवसर भी बताया है — जब मनुष्य ने अपने भीतर झांकना शुरू किया, अपने रिश्तों को समझने की कोशिश की, और जीवन के नए मायनों को महसूस किया। पुस्तक में हर पात्र, हर अनुभव, हर घटना के पीछे एक गहरी सामाजिक, भावनात्मक और दार्शनिक परत है, जिसे लेखक ने बारीकी से पकड़ा है। यह रचना केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक संवेदनशील प्रयास है — पाठक को झकझोरने का, सोचने पर मजबूर करने का और शायद खुद को बदलने की प्रेरणा देने का। ‘कोरोना काल: जीवन समर’ एक ऐसी पुस्तक है जो बीते समय को सिर्फ याद नहीं करती, बल्कि भविष्य के लिए दिशा भी देती है। यह बताती है कि कठिन से कठिन समय में भी अगर समाज साथ खड़ा हो, अगर व्यवस्था सक्रिय हो, और अगर इंसान के भीतर संवेदना जीवित हो, तो कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। इस पुस्तक को पढ़ते हुए लगता है जैसे हम सबका साझा अनुभव किसी ने हमारी ही भाषा में कह दिया हो। यह कृति समसामयिक भारतीय साहित्य में एक अमूल्य योगदान है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सजीव स्मृति भी, जो न केवल उन्हें उस युग की जानकारी देगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि संकट की घड़ी में मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहानुभूति, आशा और सहयोग की भावना होती है।

Subscribe

Login

0 Comments